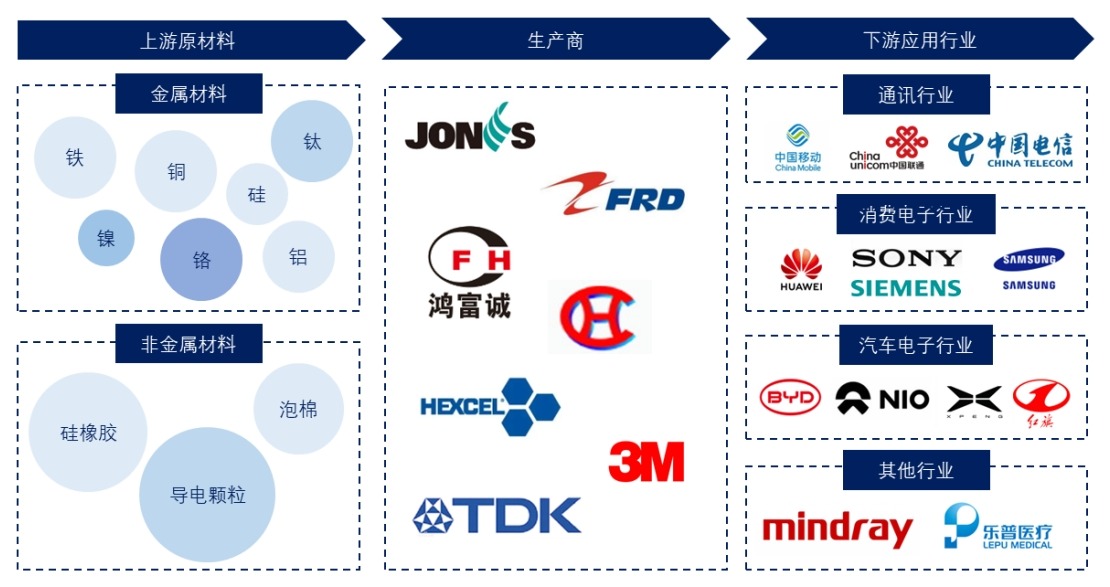

电磁波吸收材料上游原材料包含金属和非金属原料,其中,金属原料主要有铁、铜、镍、铬、硅、钛、铝等有色金属以及加工制成的金属粉末,非金属原料主要有硅橡胶和导电颗粒等。电磁波吸收材料的下游应用行业众多,在智能消费电子、通信设备、新能源、汽车电子、高端装备制造、医疗设备等领域有着广泛的应用,这些行业的景气程度直接影响吸波产品的市场需求。

一、从上游生产原料供应来看

我国是世界最大的有色金属生产国和消费国。研究报告数据显示,2022年,十种常用有色金属冶炼产品产量一季度同比增长0.9%,上半年增长1.0%,前三个季度增长2.8%,全年增长4.9%。占十种常用有色金属冶炼产品产量约60%的原铝产量一季度下降0.4%,上半年增长0.7%,前三个季度增长2.8%,全年增长4.4%。氧化铝产量一季度下降3.5%,上半年增长2.3%,前三个季度增长 4.4%,全年增长5.6%。

目前,我国有色金属行业处于产能过剩状态,而近年来建设的大量产能却一直在释放,产量不断上升,电磁波吸收材料行业上游供应量充足。根据中国有色金属工业协会预测,2023年我国有色金属工业生产总体保持平稳运行,十种常用有色金属产量增速在3.5%左右;2023年有色金属行业固定资产投资有望保持较快增长,增速保持在5%—10%之间;有色金属产品进出口保持增长,铜铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加;预计2023年有色金属价格或呈稳中有降的趋势。另外,2019年开始随着铁矿价格不断走高,刺激矿山开采积极性,矿新产能投放明显加速,年产量出现稳步回升,但对外依赖程度较高。

硅橡胶是电磁波吸收材料的重要原料之一,随着我国经济的发展和有机硅产业技术的不断成熟,我国有机硅行业也随之迅速发展。在近年来半导体、新能源、5G等产业迅速发展的带动下,有机硅的产量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国有机硅产量约为139万吨,同比增长6.9%。

随着国内硅橡胶产业链的不断发展,硅橡胶行业所需的大多数原材料都可以从国内得到充足的供应,很大程度上稳定了电磁波吸收材料行业的发展局面。

二、从下游行业的需求来看

首先是通讯行业发挥空间可观,电磁波吸收材料应用持续增长。随着5G技术的推广和推行,中国的通信行业取得了较快的发展。2023年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会上,工信部人士透露,截至今年6月底,我国5G基站累计达到293.7万个,逼近300万大关,已覆盖所有地级市城区、县城城区。同时,5G移动电话用户达6.76亿户,5G流量占比达42.9%,移动物联网终端用户超过21.2亿。积极推进5G网络建设,持续拓展5G网络覆盖广度深度,推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖,进一步向乡镇和农村地区延伸,开展信号升格专项行动,全面提升重点场景5G网络质量是我国通讯行业未来几年的发展方向。

其次是消费电子行业景气度不理想,电磁波吸收材料需求有所回落。过去的几年间,是全球消费电子技术高速发展、产品快速迭代扩展的阶段,也是中国消费电子市场高速扩张、产业结构性升级的重要阶段。中国在全球消费电子产业中的地位不断提升,经历了从生产低附加值零件、为国外终端品牌代工到切入高附加值生产环节、国内终端品牌跻身世界前列的转变。消费电子领域智能化趋势广泛蔓延,电子产品纷纷进行智能化改造,创新性智能终端产品层出不穷,除了智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR 设备外,智能家居领域的摄像机和智能门铃等智能安防产品、车载类智能终端设备等新兴智能终端产品不断涌现。

然而,随着物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术快速演进,消费电子产品的硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构,单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变,创新周期大幅缩短。消费电子现在行业景气度依旧没有恢复至理想水平,预计短时间内难以实现前几年的高速增长,大概率会回落到一个理性的稳定发展水平。

最后,随着全球汽车制造业在国内的布局和国内自主整车品牌的崛起,国内汽车电子行业不断发展,已经形成了较为稳定的供应体系,并培育了一批规模较大、技术较为领先的企业。同时,得益于中国新能源汽车、电子信息等新兴产业的飞速发展,国内的汽车电子产品、智能座舱产品发展较快,在未来的智能汽车领域有着较大的发展空间。尤其是在新能源、无人驾驶等智能化技术逐步成为行业主流趋势的背景下,传统车厂开始普遍加码汽车电子化、联网化技术,汽车在交通运输功能这一最基本的功能之上,正加速向大型的移动终端这一定位迈进,更自动化、更智能、更安全的消费需求正在形成。这就必须要求处理汽车内部由于智能化而产生的热和电磁波,以提高汽车的安全性和智能性。

图:电磁波吸收材料产业链